同じ1時間の残業でも、割増率が異なるって知っていましたか?

その代表格が「法定内残業」と「法定外残業」です。

実際の給与計算の現場でも、この二つをごっちゃにして間違った計算をしているのをよく見かけます。

そのほとんどは、間違って残業代を多く払ってしまってるケースでした。

つまり、払わなくても良い残業代を払ってるわけです。

もちろん、1時間分だけであればたいした金額ではないのですが、その分を1年間で計算するとどうなるでしょうか?

その金額を優秀な社員のボーナスや昇給にまわす事ができるかもしれませんし、

業務効率を上げるために新しいパソコンを買ったりできるのではないでしょうか?

今回は、そんな間違いの多い「法定内残業」と「法定外残業」について書きたいと思います。

そもそも、同じ残業なのに、なぜ「法定内残業」と「法定外残業」という二つの残業に分かれるのか??

そのためには、まず、「法定労働時間」と「所定労働時間」という言葉を知る必要があります。

「法定労働時間」というのは、法定という文字がついていることからも想像できるとおり、法律に定められた時間のことです。

労働基準法第32条に書いてあります。

そのまま条文を記載しても読みにくいので、私が翻訳した内容を記載します。

(労働時間)

第32条 会社は、1週間に40時間を越えて働かせちゃダメだよ。

2 会社は、1日に8時間を越えて働かせちゃダメだよ。

となっています。簡単ですね。

この、1日8時間、1週間40時間のことを「法定労働時間」と言いいます。

対して、「所定労働時間」というのは、就業規則や雇用契約で決められた従業員の勤務時間のことをいいます。

例えば

勤務時間:9時~17時(休憩12時~13時)

休日:土日・祝日

という会社があったとすれば、その会社の「所定労働時間」は、1日7時間、1週間35時間と言うことになります。

他にもパートであれば、1日4時間、週3日勤務なんてこともあります。

その場合の「所定労働時間」は1日4時間、週12時間と言うことになります。

このように、「法定労働時間」と「所定労働時間」はリンクしません。

ここまでをまとめると

1.法定労働時間は、法律で定められた1日8時間、1週間40時間

2.所定労働時間は、就業規則や雇用契約で決められた従業員の勤務時間

となります。

では、この「法定労働時間」と「所定労働時間」がどのように関係してくるのかを説明します。

「法定内残業」と「法定外残業」の意味と違い

ここでやっと「法定内残業」と「法定外残業」についての説明になります。

法定内残業:所定労働時間を越えて法定労働時間以内に行った残業

法定外残業:法定労働時間を越えて行った残業

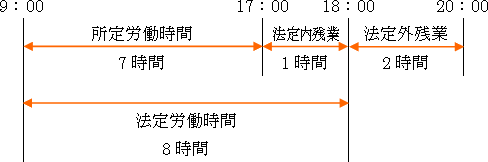

文字だと分かりにくいので、上の会社の例を図にしてみました。

こんな感じです。

そして、法律が割増を付けるように求めているが、法定労働時間を越えて働いた時間、通常であれば、25%増しの給料を払う必要が出てくるのです。

上記の例で、社員Aさんが9時~20時(休憩1時間)働いたとしましょう。

そのとき、17時~18時の労働は、法定内残業です。

そして、18時~20時の労働が、法定外残業です。

この日のAさんの残業代を法律どおり計算すると

Aさんの時給相当額×1時間(法廷内残業)×1.00

と

Aさんの時給相当額×2時間(法定外残業)×1.25

を足した金額になるわけです。(例外がありますが、今回は原則のお話で書いています。)

そこを、間違って「Aさんの時給相当額×3時間×1.25」としている会社がたくさんあります。

つまり、多く払いすぎているわけです。

もちろん、法律を上回る金額を支払っているので、法律上は全く問題ありません。

ただ、実務上よくあるのが、給与計算担当者の認識不足で間違って多く支払っているというパターンです。

この場合は、会社としては不要な支出です。

そのような無駄な支出がなければ、その金額を優秀な社員のボーナスや昇給にまわす事ができたかもしれませんし、業務効率を上げるために新しいパソコンを買ったりできたかもしれません。

社員のモチベーションアップ+業務効率アップとなれば、業績をもっと上げることができたかもしれませんので、これはもったいない話です。

それともう一つよくあるのが、就業規則に「法定内残業」と「法定外残業」をごっちゃにして記載しているパターンです。

給与計算は就業規則がベースになりますので、きっちりとした認識のうえで、明確に分けて記載しなければ余計なトラブルの元になります。

とにかく、就業規則はきちんと作りこみましょう。

実はもう一つある、法定内残業と法定外残業

さて、一件落着したところなんですが、実は「法定内残業」と「法定外残業」はもう一つあります。

先ほどは、1日の労働時間についての話で説明しました。

残業言うのは、週単位でも見ますので、当然、1週間単位で見たときも「法定内残業」と「法定外残業」の話が出てきます。

一般的な会社は、土曜日、日曜日・祝日はお休みです。

でも、仕事の都合で、どうしても祝日に出勤しないといけないということもありますよね。

そのときの残業代ってどうなるんでしょうか?

具体的な例で見ていきましょう。

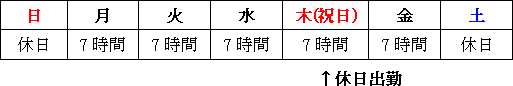

下の例では、木曜日が祝日で、通常は休みのところを仕事の都合で7時間勤務しています。(9時~17時勤務)

休みの日に、7時間働いているわけですが、この日の労働に対する残業代の割増率って「1.00」でしょうか?

「1.25」でしょうか?

はたまた休日なので「1.35」でしょうか?

なんだか、混乱してきますね。

でも、基本どおりに考えればいいんです。

週の法定労働時間は40時間でしたよね。

先ほどの例では、法定労働時間内は「法定内残業」なので「1.00」でした、

そして、法定労働時間を超えた分が「法定外残業」なので「1.25」でした。

週の場合もコレと同じ考え方でOKです。

もう一度、この勤務実績を見てください。

1週間の労働時間を合計してみると・・・、35時間ですね。

ということは、木曜日の祝日勤務は、週40時間以内の勤務だったわけです。

つまり、法定内残業ということでAさんの割増賃金は次にようになります。

Aさんの時給相当額×7時間(法廷内残業)×1.00

では、土曜日も日曜日も出勤したときはどうなるのでしょうか?

この場合は、また別の考え方が必要になってきます。

それは、法定休日労働と法定外休日労働です。

既にここまでで、記事がかなり長くなってしまいましたし、この件は就業規則も絡んできて、非常にややこしいので、また別の記事で書いてますので、こちらを参照ください。

皆さん、誤った計算での残業代の払いすぎには十分注意しましょう。

※大企業の残業45時間越えや60時間超えについては、別記事で書きます。

ちなみに、残業の割増率は上記の通りですが、結局のところは会社の就業規則がどうなっているかが重要です。

もし、全ての残業は1.25って書いていれば、たとえ法律上は1.00で良いケースでも、1.25で支払わなければなりません。

そのため、正しく就業規則を整備することが一番大切なのです。